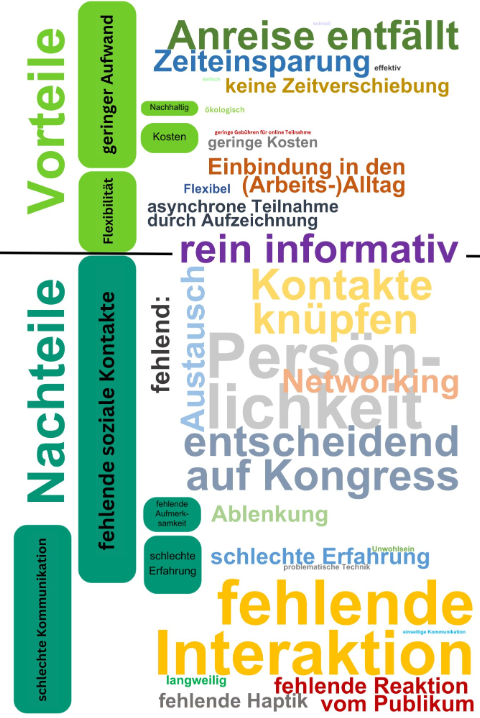

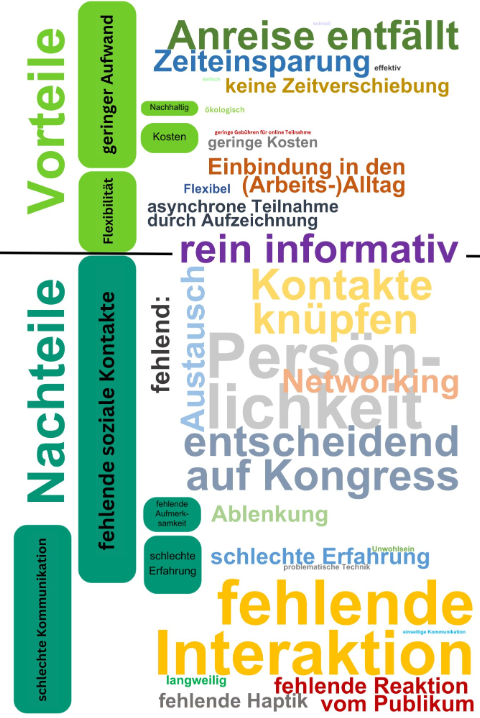

In einem ersten Teil der empirischen Studie führte ich persönliche In-the-Moment-Interviews mit knapp 60 Vertretenden aus der Gruppe der Teilnehmenden durch. Hier ging es darum, die Vor- und Nachteile der drei verschiedenen Formate, virtuell, hybrid und präsent, zu erfahren. Eine negative Einstellung gegenüber der virtuellen Komponente konnte ich als eindeutiges Ergebnis feststellen.

Abbildung 2: Häufigkeit der genannten Vor- und Nachteile virtueller Kongresse (eigene Darstellung), © Dorothea Boltenhagen

Auf der Grundlage der Ergebnisse aus dieser Befragung führte ich anschließend Experteninterviews mit Organisierenden und Veranstaltenden durch, um Möglichkeiten bei virtuellen und hybriden Veranstaltungen zu diskutieren. Auch hier zeigte sich eine kritische Haltung gegenüber rein virtuellen Veranstaltungen. Dies stand im Widerspruch zu Ergebnissen meiner Literaturrecherche. Hybride Veranstaltungen wurden ebenfalls skeptisch betrachtet, hauptsächlich aufgrund des hohen Aufwands und der Kosten. Das zukunftsfähigste Format ist demnach die Präsenzveranstaltung. Einzelne Bestandteile der virtuellen Komponente sollten jedoch berücksichtigt werden, um Motivationsfaktoren zugrunde liegender Motivationstheorien, (Autonomie, Kompetenz, soziale Eingebundenheit; Erwartungshaltung und Instrumentalität) bewusster unterstützen zu können.

Von diesen Ergebnissen abgeleitete Handlungsempfehlungen liefern Ansätze, wissenschaftliche Kongresse attraktiver gestalten und Interessierte zur Teilnahme motivieren zu können. Damit können bestehende Geschäftsmodelle von Kongresshäusern überdacht werden.